兩會聲音

近年來,各類校園暴力欺淩事件不斷發生,許多施暴者手段殘忍,施暴場面觸目驚心,絕非一些家長和老師口中的“孩子之間的嬉戲打鬧”。

5月23日,全國政協委員李賢義提案表示,目前仍然有許多的校園欺淩事由于取證難、學校及家長袒護等情況而無法統計,我們應加大力度防治校園霸淩和學生欺淩,建立起健全長效機制确保校園霸淩和學生欺淩逐步減少。

(全國政協委員李賢義)

我國現狀

委員張韻聲提到,“雖然我國現已建立了較為完備的未成年人司法保護工作體系,但與此同時,涉未犯罪形勢也發生了新變化。”留守兒童和困境兒童權益保護問題、校園欺淩等校園安全等問題日益凸顯,且未成年人犯罪的特點逐漸呈低齡化、成人化、暴力化的趨勢,一些極端的惡性案件時有發生,性侵害未成年人犯罪問題尤為突出。

據統計,2018年全國檢察機關起訴性侵害未成年犯罪嫌疑人同比上升30.4%,2019年起訴數同比又上升近50%。這反映出我國存在對未成年人保護的法律規範不健全,家庭保護缺失、學校保護不到位、法律監督缺乏剛性等問題。

據中國司法大數據研究院2018年發布的《校園暴力司法大數據專題報告》顯示,在校園暴力案件中,88.74%的受害人存在不同程度的傷亡情況,其中11.59%的案件受害人死亡,31.87%的案件中受害人涉及重傷。涉及故意殺人罪的校園暴力案件中,67.44%是因瑣事而起,21.74%是因感情問題引起,4.65%是為發洩個人情緒。同時,搶劫、強奸等惡性校園暴力行為呈年輕化趨勢。

被忽視的“暴力”

“長大就像跳水,閉上眼睛什麼都不要想,就往河裡跳,河裡會有沙子石頭,還有蚌殼,但我們都是這麼長大的。”這是去年曾引起熱議的影片——《少年的你》中的一句台詞。這或許是我們在成長過程中都經曆過的痛楚和迷茫。

(電影《少年的你》)

幾年前,大部人不知校園霸淩為何物。孩子在學校受了欺負後告訴家長或者老師,也不過是換來一句,“是不是你有哪個地方做得不對?同學之間要好好相處啊。”大人們似乎總覺得“一個巴掌拍不響”,你被欺負了一定是自己做的還不夠好。就這樣,校園暴力在一個又一個家庭不理解、妥協,以及老師和學校的息事甯人之下被強說成了同學之間的小打小鬧,從此不再被提起。

然而近年來的校園霸淩事件愈演愈烈,網絡的迅速發展也讓更多的校園霸淩場景通過媒體展現在了社會公衆的眼前,越來越多的人開始譴責那些施暴者,開始反思我們的社會出了什麼問題。可是,是原來沒有校園霸淩嗎?是原來沒有社會媒體嗎?還是說,隻是我們選擇了不去關注或是自我麻痹呢。

正确認識“校園霸淩”

百度百科對校園霸淩一詞的解釋為,“指孩子們之間權力不平等的欺淩與壓迫,它一直長期存在校園中,發生這些同侪間欺壓的行為,可能包括肢體或言語的攻擊、人際互動中的抗拒及排擠,也有可能是類似性騷擾般的談論對别人的性或對身體部位的嘲諷、評論或譏笑。通常被稱作小孩子不懂事而模糊化,外國則要受懲罰。”

社會信息化的加深讓孩子們更早地接觸到了許多不同的思想和一些暴力行為,為校園霸淩的發生增加了概率。這是社會飛速發展的過程中已經出現的、事實性的問題。我們要做的不光是阻止霸淩、解決霸淩,更是正确認識校園霸淩。

從“不懂處理人際關系”到“受人欺負”再到“校園霸淩”,對同樣事件的不同描述詞包含的不僅僅是對一個事件的統稱定義,更是每一位家長、教師以及民衆對一個事情重視程度的提升。對更多原來忽視的事物重新進行審視,及時彌補原來的教育忽視點,将反對校園霸淩确切落實到實地。

行為之外的“暴力”

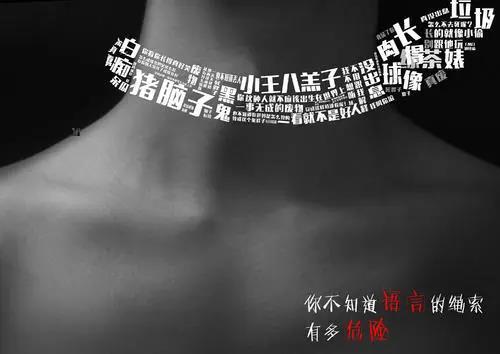

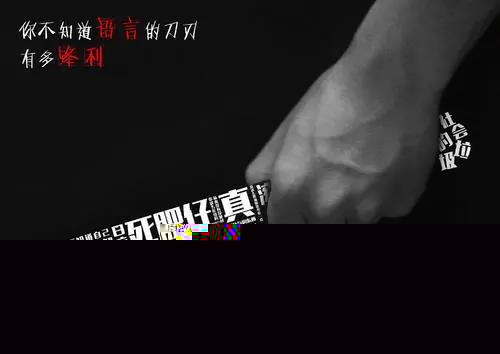

除了行為上的暴力,刻闆印象、語言暴力等也應該引起我們的重視。青少年時期,腼腆内斂的男孩子總會被嘲笑是娘娘腔,爽朗活潑的女生會被叫做男人婆。

我們的社會逐漸開始接受人們身着所謂奇裝異服走在街頭,卻無法接受他人在道德觀念、心理上與大衆不同。許多人仍然在為了讓自己顯得“正常”而壓抑自我、抛棄自我。

與校園霸淩一樣,來自社會群體的暴力,是一種氛圍。或許沒有落到身上的拳腳,但鄙夷的眼神、疏遠的态度以及冷漠的語言所帶來的心理傷害,甚至遠勝于拳打腳踢。更無奈的是,大部分人逃離這種壓迫性氛圍的唯一途徑就是妥協,違背本心也要成為衆人眼中的所謂“正常人”。

這一切,是從家庭教育、學校教育都需要反思的事情,我們的教育到底要把孩子塑造成什麼樣的人,教育中缺失的部分又該如何彌補?改革開放四十餘年,我們經曆了社會制度、經濟制度的改革和開放,但思想的開放卻仍然在路上。提高社會的包容程度,摘掉社會的有色眼鏡,讓少數人不再孤獨……

我們,任重而道遠。

作者/夏聽雨

指導老師/賈靜

輪值主編/張淩霄

責任編輯/黃怡靜